【青春对话银龄】任爱国:岁月留痕,公卫情长

张效端 李昀科 张元译

编者按

为贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和党中央、国务院关于新时代教育工作的决策部署,我国自2018年起逐步推进“银龄教师行动计划”。“银龄教师”是指60岁以上的退休教师,尤其以退休校长、教研员、骨干教师为主。他们中的很多人仍眷恋课堂、心系教育,志愿走进教育资源相对薄弱的老少边区奉献余热,这对新时代办好教育强国事业、积极应对人口老龄化、建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国具有重要意义。

在北医校园里,有这样一批学养深厚、德高望重的老专家、老教授,他们积极响应国家号召,加入“银龄教师”队伍,支援国家西部教育事业,诠释教育家精神,践行医者使命担当,将“明德、厚道、尚仁、出新”的北医精神播撒在祖国大地。为进一步传承这种精神,搭建起代际对话的桥梁,激励北医青年以老一辈为榜样,根据北京大学医学部关工委和离退休工作处部署,在学生工作部指导下,医学生预科办公室正式启动“对话银龄,引领医路”活动,由15名2024级医学预科学生组成6支采访团队,与北医参加“银龄计划”的老专家、老教授面对面交流人生经历,分享治学经验,领会医者精神,共话医路初心,为新时代立德树人事业注入了历史纵深与现实温度。

初心使命:从外科大夫到公卫先锋

“其实当初我也没有想到自己会走上公共卫生的道路。”

1977年,作为恢复高考后的第一届本科生,任爱国考入了当时的煤炭部属唐山煤矿医学院(现为华北理工大学医学部),彼时唐山煤矿医学院是为全国煤炭系统培养高级医学人才的院校,本科学制为5年。初入大学,任爱国的理想是成为一名外科大夫,实习阶段为外伤病人做的缝合手术也得到了带教老师的肯定,展露出了成为一名外科大夫的潜力。1982年,振兴科技、发展经济的浪潮席卷全国,站在人生路口的任爱国服从分配,留校担任教师,走上了医学教育与科研之路。

与大部分被分配到煤炭系统医院的同学不同,任爱国的主要工作是医学教育和科研。为此,他继续深造,攻读硕士学位,并出国学习。1986年,原卫生部与日本财团在北京签署为期10年的笹川医学奖学金项目协议。根据协议,日本财团将提供奖学金支持中方从1987年9月起每年派遣100名医药卫生领域人员到日本进修学习。1992年,任爱国作为笹川医学奖学金项目(第十期)中的研究人员,前往日本展开了两年的学习之旅,获医学博士学位;1999-2000年,他作为笹川医学奖学金项目特别研究员,再次到日本研修。

2000年深造回国后,他进入北京大学生育健康研究所,从事出生缺陷防治方面的研究工作。“实际上不是我一开始就想做公共卫生研究,而是在接触了这方面的研究后才逐渐喜欢上了这个领域。”1982年,党的十二大将计划生育确定为基本国策,同年12月写入宪法,提倡晚婚晚育,少生优生。在此背景下,生育有先天残疾的孩子,会对家庭带来巨大的精神和经济压力;出生缺陷也不利于整个国家人口素质的提高。任爱国正是明晰公共卫生研究,尤其是生育健康研究的重要意义,才“心甘情愿”地投身于出生缺陷的研究中20年。2017年,他主持制定的“围受孕期增补叶酸预防神经管缺陷指南”科研项目获教育部自然科学奖一等奖,为我国出生缺陷的预防和控制做出了贡献。

在公共卫生领域,任爱国逐渐意识到,尽管预防医学不像临床医学那样能直接治愈患者,但它对整个社会的健康水平提升有着深远的影响,公共卫生领域的研究同样意义非凡。它为临床医生提供数据支持,为国家政策制定提供依据,对公众的健康教育和健康促进也发挥着重要作用。虽然公共卫生的效果不像做手术那样立竿见影,但它对减少传染病和慢性非传染性疾病的人群负担,增进人群健康、延长人均寿命的贡献是巨大的。他坚信,作为公共卫生研究人员的光荣程度不亚于临床大夫,因为“全人群许多疾病的减少有着我们的一份贡献,自己的工作蛮有意义。”例如,2000年左右,胎儿神经管缺陷在我国北方地区发病很高,但现在已成为罕见病。这种变化主要是公共卫生领域的贡献。

学无止境:求知路上的执着与热爱

“医学这门学科是非常复杂的,它与多个学科交叉,有值得我们一生学习的内容,是学无止境的。”

这是任爱国教授对医学的深刻感悟,也是他一生学术追求的真实写照。他在大学时,最流行的口号就是“把失去的抢回来”。1977级和相隔半年入学的1978级学生说是“如饥似渴”地学习并不为过。为了提高英语水平,任爱国借钱购买收音机,凌晨5点就通过收听电台广播学习英语。正是这份执着,让他在托福考试中取得了全球前5%的优异成绩;在教育部出国留学人员英语水平考试中,以前2.5‰的成绩被选中出国留学。后来,他又以优异成绩考取卫生部留学日本资格。他对刚出现的计算机的热爱也成为他在研究上的助力,他曾在报纸上分享计算机使用心得,并参编计算机使用方面的书籍。这些医学之外的能力对他今后的事业发展起到了至关重要的作用。

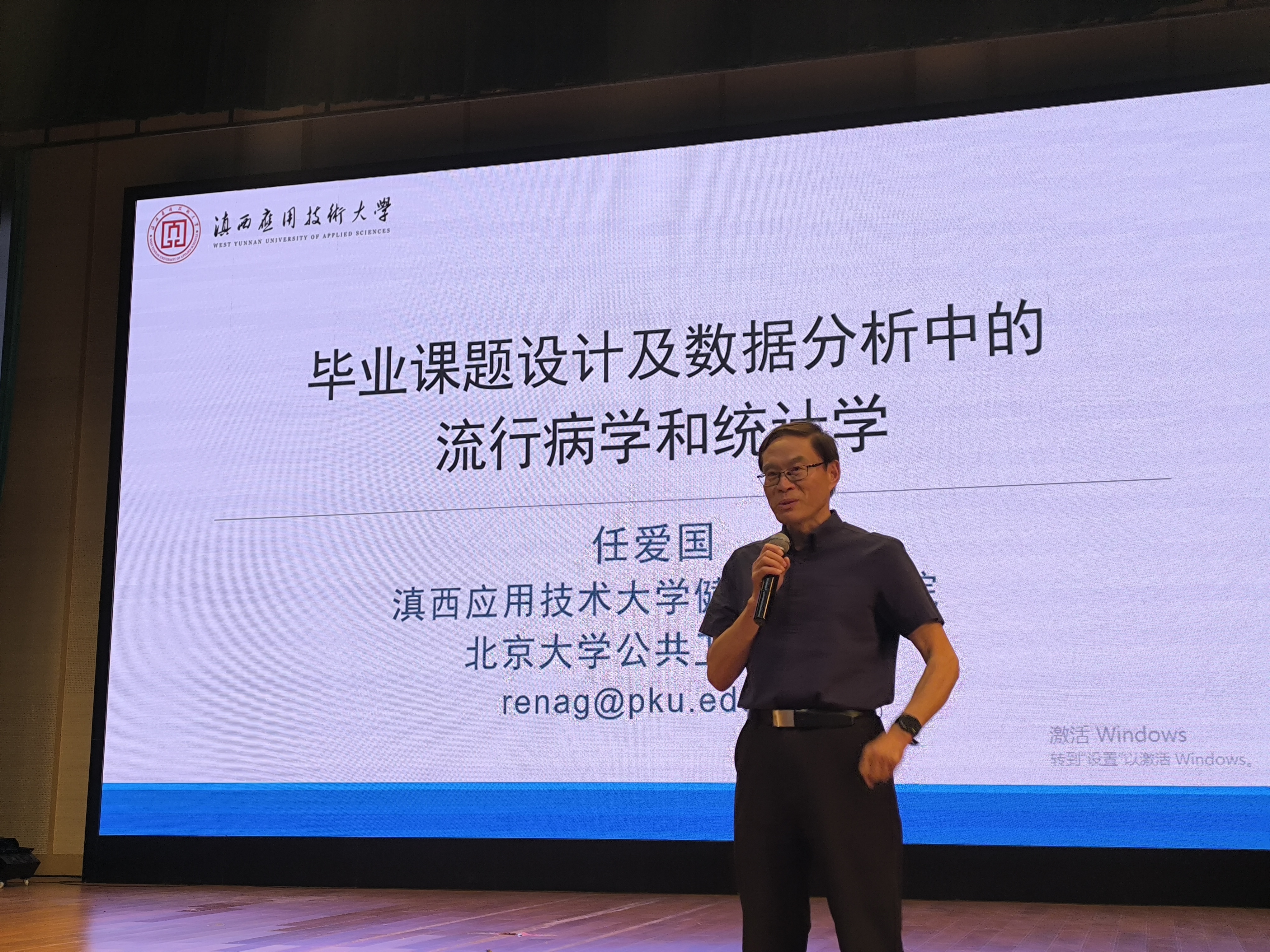

任爱国作“临床科研工作中的统计学”专题授课培训

对医学知识的热爱也成为他选择加入“银龄计划”的原因之一。作为党员,在接到党支部发出的邀请,了解了“银龄计划”的相关情况后,任爱国欣然接受了这一份在他看来很有意义的工作。他认为,刚刚从工作岗位上退休的老师们积累了一生的经验,能从容应对专业课教学;边远地区的一些高校,师资力量相对薄弱,急需加强师资队伍,因此他十分乐于发挥自己所长、贡献自己之力。

在“银龄计划”援教地滇西应用技术大学,任爱国主要从事3方面的工作,一是本科生培养,包括讲课和指导毕业论文;二是青年教师培养,包括课程督导、与课程组内老师集体备课、协助青年教师申请科研课题及撰写论文;三是协助学校完善人才培养方案和提升管理水平。滇西应用技术大学是一所成立不足10年的零起点大学,师资力量严重不足,很多青年教师都是刚硕士研究生毕业就投入教学工作,经验相对不足。银龄教师就与青年教师结成“青蓝”对子,实现医学知识和教学经验上的“传帮带”。

任爱国参加滇西应用技术大学2024年春季学期新到校银龄教师聘用仪式

2024年任爱国为滇西应用技术大学应届毕业生辅导论文(右二为任爱国)

在多年的教学经历中,任爱国也时常反思自己的教学经验。针对北医公卫本科生和研究生,他建议在培养学生专业技能之外,要注重领导力的培养。无论是做学生、还是做教师,任爱国始终不曾放弃的就是学习、反思。他指出,医学是一个不断发展的领域,需要持续学习和自我提升。因此,他鼓励学生们培养自己的学习热情与学习能力,不仅要在专业领域深入钻研,还要广泛涉猎其他学科的知识。他强调:“学习是永无止境的。”这种对知识的不懈追求,让他在公共卫生领域有所成就。

任爱国为滇西应用技术大学应届毕业生授课

传承引领:以人为本的奉献与坚守

“公共卫生专业人员面对的是有血有肉的个体和群体,作为公共卫生领域的研究者,我们要牢记以人为本。”

作为公共卫生领域教育与研究者的一员,任爱国的故事充满了对医学的热爱与执着,以及对教育和人文精神的不懈追求。公共卫生研究不仅需要科学的方法,更需要人文关怀。任爱国深知,医学教育不仅仅是传授专业知识,更要融入人文精神。他指出,当今医学生群体中人文素养相对欠缺,而公共卫生领域的研究者首先应当以人为本。他强调,我们面对的是有血有肉的个体和群体,情感、需求和价值观多样。疾病预防与健康促进常常需要公众做出行为改变,这需要长期的努力和耐心。因此,他建议学生们不仅要专注于专业课的学习,还应广泛涉猎人文科学知识,参加社团活动,培养领导能力。并且要学会与患者和公众沟通,理解他们的需求和感受。他指出:“医学教育不仅要培养学生的专业技能,更要培养他们的社会责任感和人文情怀。”医学教育的最终目标是培养具有全面素质的医学生,而人文精神的融入是实现这一目标的关键。

“铜头铁嘴,橡皮肚子飞毛腿。”这是从任爱国导师的导师那一辈流传下来的顺口溜,也是他对公共卫生医学生的殷切寄语,蕴藏的是老一辈医学先驱在艰苦年代的奋斗精神。在通讯交通落后、知识匮乏年代,公共卫生研究者靠双腿深入偏远乡村,不惧误解与碰壁,致力于现场调查、卫生知识的普及与数据收集。突发疫情时,他们更是冲锋在前。他们的付出推动着公共卫生事业的发展,也激励着新一代医学生在学习中充实自己,在困境中锻炼自己,继续为公共卫生事业拼搏。

对于新一代的医学生,任爱国也有着自己的期许——“学医不仅是为了成为一名医生,更是为了成为一个有责任感、有情怀的社会人。”他勉励学生们要学好知识,用知识武装头脑,多去学习教科书外的东西,多锻炼自己,培养自己的综合素质。面对不熟悉或有困难的知识领域不要轻易放弃。大学教育是对全面素质的培养,所学的知识即使不会直接用到,也是自己智慧源泉中的一滴。他鼓励学生们珍惜学习机会,努力提升自己,为未来的职业生涯打下坚实的基础。

2024年任爱国与滇西应用技术大学健康科技学院其他银龄教师一同参加毕业晚会并演出(右一为任爱国)

对任爱国的访谈不仅是一次知识的传递,更是一次精神的传承。言谈之间,老一辈学者的学术风范和人格魅力尽显。他们的故事也激励着更多学生怀揣对医学事业的热爱奔赴向前。

人物简介

任爱国,教授,博士生导师。1982-2000年在华北煤炭医学院(原唐山煤矿医学院,今华北理工大学医学部)工作,2000-2020年在北京大学生育健康研究所工作,历任副所长、所长。曾获“全国教育系统劳动模范暨全国模范教师”称号。在出生缺陷和先天残疾的预防和控制领域,尤其在神经管畸形等出生缺陷的预防方面作出了显著贡献。曾主持制定“围受孕期增补叶酸预防神经管缺陷指南(2017)”,科研项目获教育部自然科学奖一等奖。入选2020全球前2%顶尖科学家榜单;神经管缺陷研究影响力排名国内第一。2024年3月至今援教滇西应用技术大学。

采访手记

在采访任爱国老师的过程中,最令我印象深刻的便是他的谦逊。尽管作为一名教授,他学识渊博,科研成果丰富,他研究的课题对中国以至于世界人民都有着重要的贡献,但他仍然非常谦逊。在提及给年轻人建议时,他并不认为作为老教授能够为我们指明方向,他觉得自己的经历仅仅能够为我们提供一些经验教训,社会发展很快,年轻人会比他们拥有更多的潜力,任爱国老师并没有认为以他的学识、以他过往的经历就可以掌握社会运行的方向。在提到具体的建议时,他建议年轻人要一直学习,学习是永无止境的,他认为在如今的社会中也有很多值得自己去学习的内容,并没有因为自己是一名教授,就停止了学习的脚步,他仍然保持着积极求索的的心,这令我十分动容。任爱国老师也从自身经历出发,将那些浅显的道理深深地印在我们脑中。我们都知道要刻苦学习,学习永无止境的道理我们都听烦了,但是任爱国老师高中时在艰苦的条件下学英语,根据自己的兴趣不断学习计算机技术,从而让这两项能力伴随着自己的成长,这样真实的故事被他娓娓道来,是真实且能够打动人心的。最令我动容的便是他对公共卫生的见解,尽管公共卫生在当今社会上饱受偏见,但任爱国老师对公共卫生的理解却与旁人不同。公共卫生是致力于人群的科学,研究人群的发病率,人群的整体效益是很难在短时间内看出来的,但世界上流行病的减少,人们寿命的增长,都有着我们的一份贡献,这令我重新深刻了解了公共卫生的含义短短一个多小时的采访,让我们受益匪浅。任爱国老师渊博的学识、严谨的治学态度和对医学事业的执着追求,都给我们留下了深刻的印象。

——张效端 2024级预防2班

视频接通时,任爱国老师面前的木桌略显凌乱,摊开的地图边缘卷起,密密麻麻的铅笔批注中能辨认出"甘肃""陕西"等地名。网络偶尔卡顿,但他的讲述始终清晰:"公共卫生的工作像种树,可能十年后才能看到树荫,但每一铲土都算数。"

谈及早年求学经历时,他背后的书架闪过几本泛黄的英语词典。"当年凌晨五点裹着被子听广播学英语,托福考了全球前5%。"他笑着推了推眼镜,镜片上反射着电脑屏幕的微光,"现在看文献还得靠这老底子。"

最真实的触动来自他展示工作成果的瞬间。镜头里出现2017年制定的《叶酸补充指南》红头文件时,他的手指轻轻划过"推荐剂量"那行字:"这个数字背后是二十多年、覆盖百万孕妇的队列研究。"

这场线上采访没有煽情的故事,但任爱国老师衬衫领口的磨损、文献间探出的半截铅笔,以及说到关键数据时突然挺直的腰背,都在诉说一个公卫人数十年如一日的坚守。当他说"医学是永远学不完的"时,窗外正好有光斑落在那些发黄的笔记本上——那里面锁着的,是中国公共卫生事业最真实的年轮。

——李昀科 2024级药学1班

当我初次与任爱国老师线上相遇,他那和蔼可亲、平易近人的气质立刻消除了我们之间的陌生感,与我心中设想的知名学者形象截然不同。他那温暖的笑容和亲切的问候,让我感到如同遇到了一位和蔼的指路人。在随后的交谈中,任爱国老师对我们医学晚辈所表现出的关怀之情溢于言表。他不仅耐心地倾听我们在学习和研究中遇到的困惑,还提供了许多切实可行的建议,每一条都精准地切中问题的核心,充满了他多年积累的丰富经验和智慧,让我受益匪浅。任爱国老师的话语中透露出的不仅是对知识的热爱,还有对后辈成长的殷切期望。

任爱国老师个人的学习经历同样深深打动了我。即便在条件相对艰苦的环境中,他依然怀抱着对知识的强烈渴望。任爱国老师告诉我,在那个年代,学习资源匮乏,学习计算机意味着要克服设备简陋、资料稀缺等重重障碍,而学习英语则缺少了良好的语言环境。但他从未有过放弃的念头,反而更加坚定了他追求知识的决心。任爱国老师描述了自己如何在昏暗的灯光下,一遍又一遍地翻阅那些珍贵的书籍,如何在有限的条件下,通过自学掌握了计算机编程和英语交流的技能。正是这种专注和坚持,为他日后的深造积累了坚实的知识储备,构筑了稳固的基础。这次的采访,任爱国老师不仅成为了我们医学旅程中的导师,更是我们人生旅途上学习的典范。他的故事激励着我们,无论面对什么样的困难和挑战,都要保持对知识的渴望,不断追求卓越。

——张元译 2024级预防1班

本稿主笔人信息:

张效端,2024级预防2班,13037073521(手机号),duan2902221718(微信号)